2025/05/16 09:26

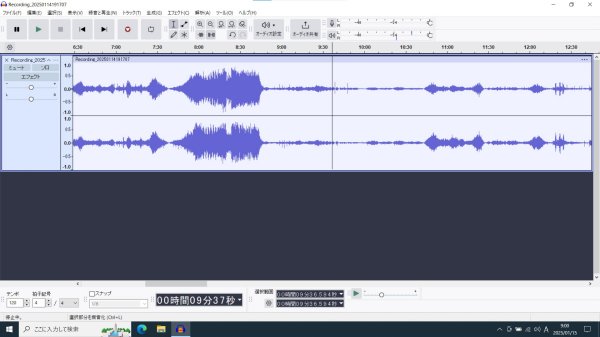

あらいぐま堂3の中古LPレコードは、オペラやオラトリオなどの長尺物を除いて、すべて試聴してあります。音飛び(針飛び)やひどいノイズのあるLPは除外してあります。また、たまに同じLPレコードが何枚かあると...

2025/05/21 08:51

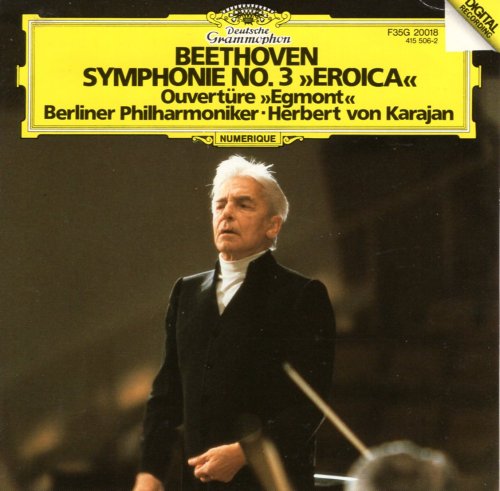

まあこれは「椅子縛りのLP&CD」というより、何回聞いて勇気をもらっただろう?というCDです。カラヤンのベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」(1984年録音)で、カラヤンのベートーヴェン交響曲全集の中での...

2025/05/10 07:41

小生はその昔、管弦楽作品を聞くのに忙しく、あまりピアノの独奏曲は聞いていませんでした。ひとつには、オーケストラは大人数で演奏されるのに対し、ピアノは基本的に一人ですので(4手の作品はありますが)、な...

2025/05/06 13:52

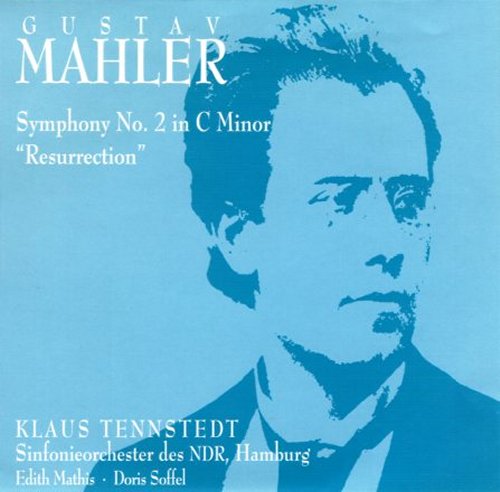

マーラーが続きますが、CDでテンシュテットによる交響曲第2番「復活」のライヴ録音。この録音はまだ正規に発売をされておらず、海賊盤しかリリースされていないのは残念ですが、テンシュテットの1980年9月26日NDR...

2025/04/12 07:00

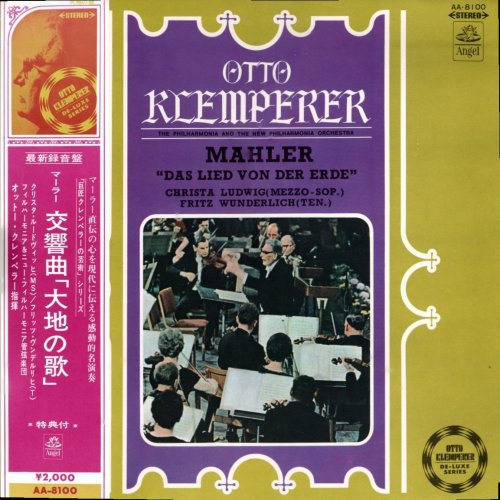

マーラー:「大地の歌」を初めてLPで買ったのは高校2年生の頃、「レコード芸術」誌での評判があまりにもよかったものだから、アルバイトで稼いだお金でワルターのDECCA(LONDON)盤を買いました。当時は2枚組で、...

2025/04/10 17:48

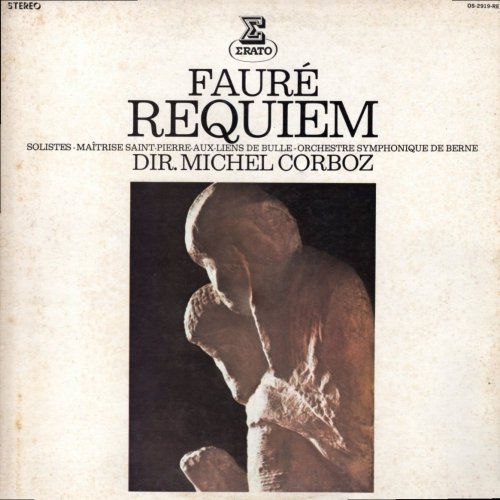

フォーレのレクイエムはアンドレ・クリュイタンスの録音が定番でしたが、小生が浪人生活を終えて大学に入りたての頃、ミシェル・コルボ盤がリリースされました。コルボは何度か同曲を録音していますが、1973年に...

2025/04/08 08:26

小生は1971年に高校を卒業、大学浪人のために上京しました。美術系の大学志望で、浪人は当たり前の時代でした。最初は、予備校...というか美術研究所が紹介してくれた寮に入っていましたが、夏頃にそこから目白(...

2025/04/06 11:20

中古CDや中古LPレコードを売っているだけでは何なんで、ブログで新たなシリーズを始めます。題して「椅子縛りのCD&LP」。SMは関係ありません。「金縛り」という、妖怪に捉われて動けなくなる言葉がありますが(...

2025/03/24 17:49

オットー・クレンペラーは、マーラーとの関係でマーラー指揮者と捉えられがちですが、ブルックナーも初期交響曲を除いて、第4番「ロマンティック」以降はすべてッション録音を残しています。クレンペラーをブルッ...

2025/03/07 13:29

なぜ、あらいぐま堂なのか?以前は「なんで、あらいぐまなんですか?害獣なのに」と言われることがよくありました。なんで、あらいぐま堂なんて屋号を付けたのか?小生、以前はかなリ腹が出ていて(いわゆる狸腹...

2025/03/07 07:16

ケルテスの残した演奏録音では、ウィーン・フィルとのドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」があまりにも有名で、その他は陰に隠れている感がありますが、どれも素晴らしい録音が非常に多い指揮者です。モー...

2025/03/03 13:24

小生はたまに録音クオリティの批判はしますが、演奏に関しての批判はほとんどしません。理由は簡単、年齢やその時々の環境によって、最初「なんだ、これ?よくない」と思っていた演奏録音が、かなり時間を経て聞...

2025/03/02 09:06

今、出品中のレコードでその音に驚いたのが、エミール・ギレリスのピアノでシューマン:夜想曲集、シューベルト:「楽興の時」が1枚に収められたLPです。MELODIYAの日本ビクターからのレコードですので、「まあ、...

2025/01/15 14:09

LPレコードは、思っているよりタフですが、それでも傷にはやはり弱いですね。ちょっとしたミスで、すぐ傷がついてしまいますし、中古レコードを購入すると、検盤したにもかかわらず傷がついていた...と言うこ...

2025/01/06 13:50

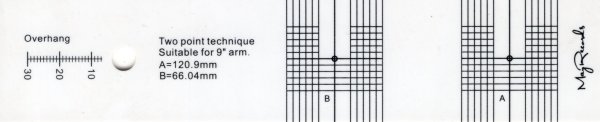

アナログレコードを聞く上で重要なこと。針圧調整も重要ですが、もうひとつ重要なこと、それはオーバーハングゲージを使っての、トラッキングエラーの調整です。これをやっておかないと、LPレコードの途中で音に...

2024/12/22 15:11

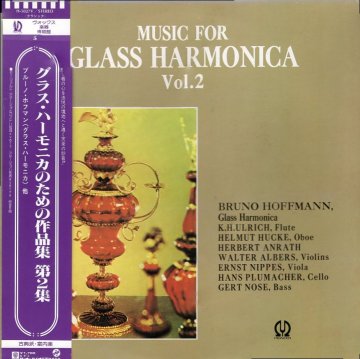

グラス・ハーモニカって何だろう?と思われる方も多いと思いますが、薄いブランデー・グラスのようなカップの縁を湿らせ、大きさの異なるカップを調整しながら音階を作り出してゆく楽器です。グラス・ハープ、グ...